上海歴史歩き

~日本人居留地の足跡をたどって~

上海駐在員事務所

明賀 隆之

ニーハオ!

みなさま、はじめまして。2024年4月に上海駐在員事務所に着任しました所長の明賀(みょうが)と申します。現地から「中国の今」をお届けして参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

外務省の「海外在留邦人数調査統計」によると、2023年10月1日現在、上海には37,315人の日本人が生活しています。これは、ロサンゼルス都市圏(64,457人)、バンコク(51,407人)、ニューヨーク都市圏(37,414人)に次いで4番目の人数です。

以前はもっと多くの日本人が上海で生活していました。コロナ禍以前?いいえ、もっともっと前。約100年前の話です。1943年には10万人を超えていたようです。当時の上海はどんな街だったのか、『上海歴史ガイドマップ※』を片手に、先人たちの足跡をたどってみたいと思います。

- 木之内誠『上海歴史ガイドマップ 増補改訂版』

(大修館書店、2011年)

上海には、1840年代から1940年代まで、外国の各国が設けた特別行政区域である租界がありました。ここでは外国人が独自の法律に基づいて自治を行い、治外法権が認められていました。観光地として有名な外灘(バンド)はイギリス租界の一部であり、西洋風の建物が立ち並び、当時の繁栄を今に伝えています。また、フランス租界はおしゃれなカフェやブティックが立ち並ぶエリアで、ヨーロッパ風の街並みとフランス文化が色濃く残っていることで有名です。

日本人は、外灘(バンド)から蘇州河を北に挟んだ虹口(ホンコウ)区を中心に「日本人居留地」と呼ばれたエリアに集まりました。このエリアはイギリス租界とアメリカ租界が合併して形成された共同租界の一部でもありました。以下では、当時の「日本人居留地」を今に伝える建物を5つ紹介します。

萬歳館は、1902年創業の旅館です。芥川龍之介も泊まった、当時の日本人居留地でも有名な日本旅館です。旧館と新館があり、共に「優秀歴史建築」に指定されています。ビルの向こうに2016年に完工した中国一の高さを誇る上海タワー(632m)が見えるのも感慨深いものです。

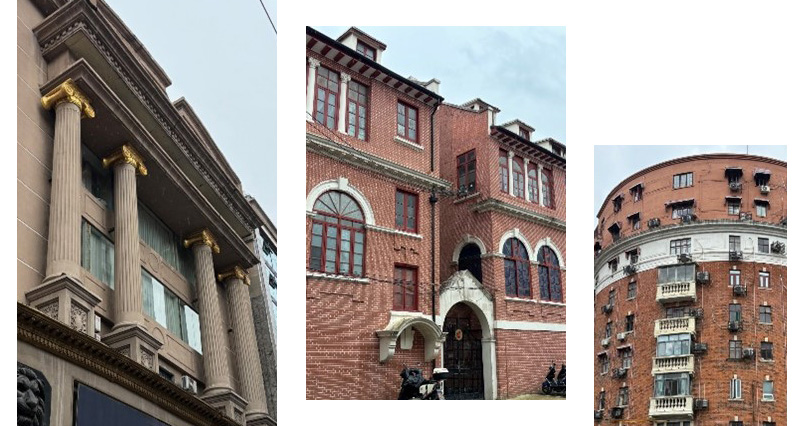

「須藤医院」

須藤医院は、1919年に須藤五百三(いおぞう)という退役軍医が開業した医院です。2階に診察室がありました。須藤医師は、短編小説「故郷」で有名な魯迅の主治医だったそうです。

「六三亭」

六三亭は、「日本人居留地」の老舗日本料亭です。創業者白石六三郎の名前にちなんでいるそうです。現在、その建物1階には武漢熱乾麺(中国五大麺のひとつ)を提供する食堂が営業しています。

「ピアス・アパート」

ピアス・アパートは、1931年代に建設された高級アパートです。全室、日本人が住んでいた時期もあるそうです。1977年に、もともとの7階建から、上に2階増築して9階建になりました。

須藤医院は、1919年に須藤五百三(いおぞう)という退役軍医が開業した医院です。2階に診察室がありました。須藤医師は、短編小説「故郷」で有名な魯迅の主治医だったそうです。

六三亭は、「日本人居留地」の老舗日本料亭です。創業者白石六三郎の名前にちなんでいるそうです。現在、その建物1階には武漢熱乾麺(中国五大麺のひとつ)を提供する食堂が営業しています。

ピアス・アパートは、1931年代に建設された高級アパートです。全室、日本人が住んでいた時期もあるそうです。1977年に、もともとの7階建から、上に2階増築して9階建になりました。

「東和劇場」

東和劇場は、1936年頃に現在地に新築移転された日本の映画館、劇場です。1、2階で全1,006席あったそうです。現在は美食広場というフードコートが営業しています。

今回、当時の「日本人居留地」を歩くことで、先人たちの足跡に思いをはせることができました。高層ビルが建ち並び、急速に新エネルギー車が普及するなど、進化を続ける国際都市上海で過ごす日々は刺激的です。しかし、中国ビジネスに携わる一人の日本人として、過去の歴史的な背景を学ぶことで、今の上海を深く理解し、さらなる魅力を発信できるのではないかと考えています。

当時の日本を伝える建物もいつまで保存されるかわかりません。友人や知人が上海を訪れる際には、まずは有名な観光地を案内しますが、時間が許せばこういった歴史的な場所も紹介したいと思っています。

上海視察にお越しの際は、是非弊所へお声がけください。観光地だけではない上海の魅力をご案内します。

これからも現地の情報をお届けして参りますので、どうぞお楽しみに。

写真は全て筆者撮影

2024年6月