未来のために今を削る

~「教育内巻」という名の消耗戦~

上海駐在員事務所

明賀 隆之/施 瑾

ニーハオ!

みなさま、こんにちは。上海駐在員事務所の明賀です。好評につき、今回も弊所現地スタッフの施とともにお届けします。

いま中国では、「内巻(nèi juǎn/ネイジュアン)」という言葉が社会全体に広がっています。もともとは「ある集団の中で競争がどんどん激しくなっていく現象」を表す学問的な言葉でしたが、現在では、教育・職場・産業など、あらゆる場面で「やめたくてもやめられない過剰な努力や競争」を指す言葉として、中国メディアに頻繁に登場し、一般にも広く浸透しています。たとえば「教育内巻」「職場内巻」「業界内巻」などです。

今回は、この「内巻」の中でも、特に教育分野で顕著になっている「過熱する受験競争」について、現地の最新事情を紹介します。

- 明賀:

- 最近、「内巻」という言葉をよく耳にしますが、教育の場面でも使われているんですか?

- 施:

- はい。中国の教育界では、「教育内巻」という言葉が非常によく使われます。教育競争が過熱し、抜け出せず、みんなが消耗していく状況です。

- 明賀:

- 幼稚園児が小学校の勉強をしていると聞いたのですが、それってちょっと早すぎませんか?

- 施:

- ええ、本来なら遊んで育つはずの年齢から、すでに受験戦争の入り口に立たされているんです。うちの子どももまさにそうでした。上海のような大都市では英語教育への関心が高く、年少からアメリカ式英語を学ばせ、年中の夏には小学校の先取りカリキュラムに参加しました。

- 明賀:

- 幼稚園で小学校の内容、小学校で中学校の内容を……となると、まるで一昔前の日本の「受験戦争」みたいですね。

- 施:

- そのとおりです。中学校で高校の内容まで前倒しで学ばせ、受験でリードしようという親が多いんです。しかもこれは、知識教育だけにとどまりません。

- 明賀:

- 知識詰め込みだけではなく、というと?

- 施:

- 我が家ではスケート、水泳、楽器、ダンスなども学ばせました。週末は教室の送迎で大忙し。受験だけでなく「総合力」も問われるようになってきています。文武両道のように見えるかもしれませんが、実際には「内巻」の範囲が広がっているだけなんです。

- 明賀:

- なぜそこまで競争が激化しているんでしょうか?

- 施:

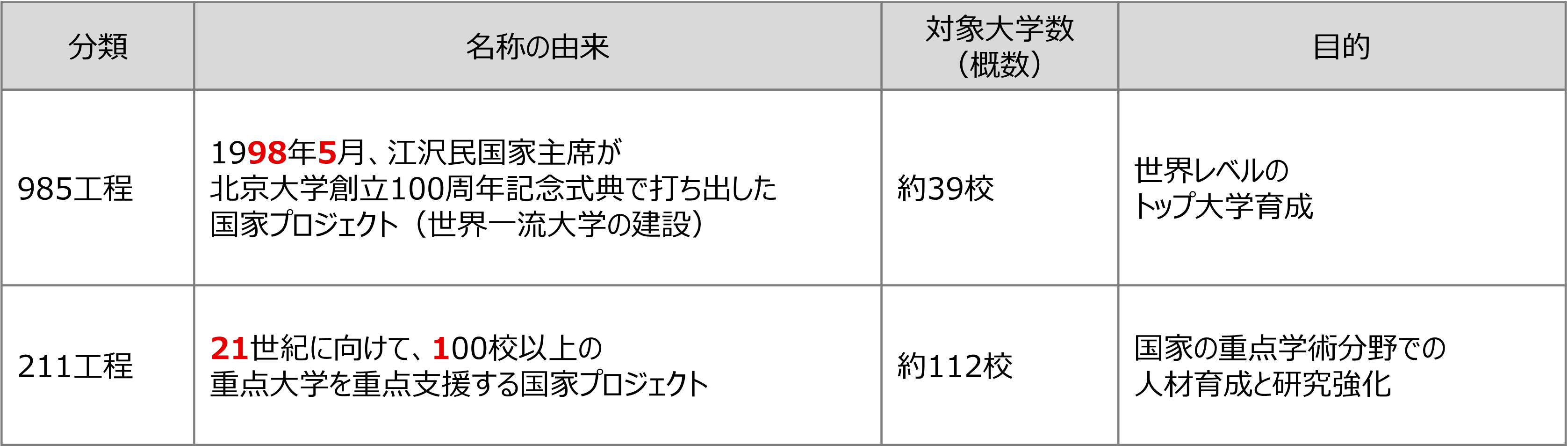

- まずは、教育のチャンス自体に偏りがあるという点です。中国では『985』『211』と呼ばれる名門大学への合格率はわずか5%未満。入試は超難関です。にもかかわらず、そうした大学の定員は増えないまま、受験生の数だけが年々増え続けているんです。

- 明賀:

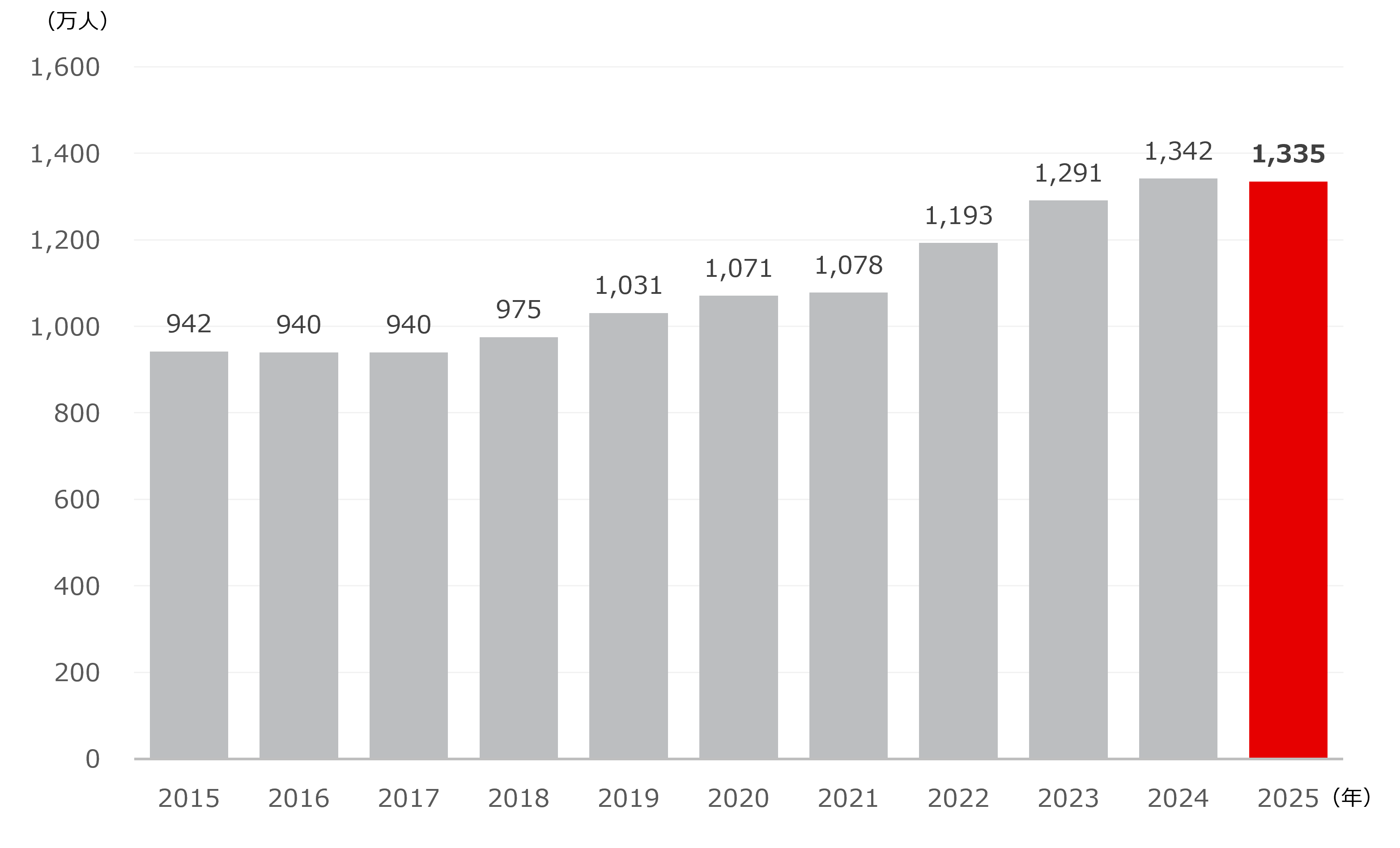

- そういえば、2025年の大学入試(高考)の受験者は1,335万人でしたね。

- 施:

- はい。そのうち四年制大学(本科)に進学できるのは全国平均で約37%程度です。ただし都市部では大学進学が一般的となり、今度は大学院への競争にシフトするなど、終わりのない内巻構造が生まれています。

- 明賀:

- さらにAIの発展も、安定職への焦りを加速させていませんか?

- 施:

- まさにそのとおりです。AIに代替されない仕事に就かせたいという親心から、「とにかく高学歴を」と走り続ける構図になっています。しかも、中国では職業教育の社会的評価が依然として低いため、学歴への依存がより強いのです。

- 明賀:

- 地域間の格差も大きいと聞きます。

- 施:

- はい。名門校や有名教師は特定の都市に集中していて、そこに生徒も集まります。北京や上海の学校には全国から優秀な生徒が集まりますから、地元の子にとってはますます競争が激しくなります。

- 明賀:

- 都市部を中心に教育水準が高まっている印象です。実際、世界の大学ランキングでも上位に食い込んでいますよね?

- 施:

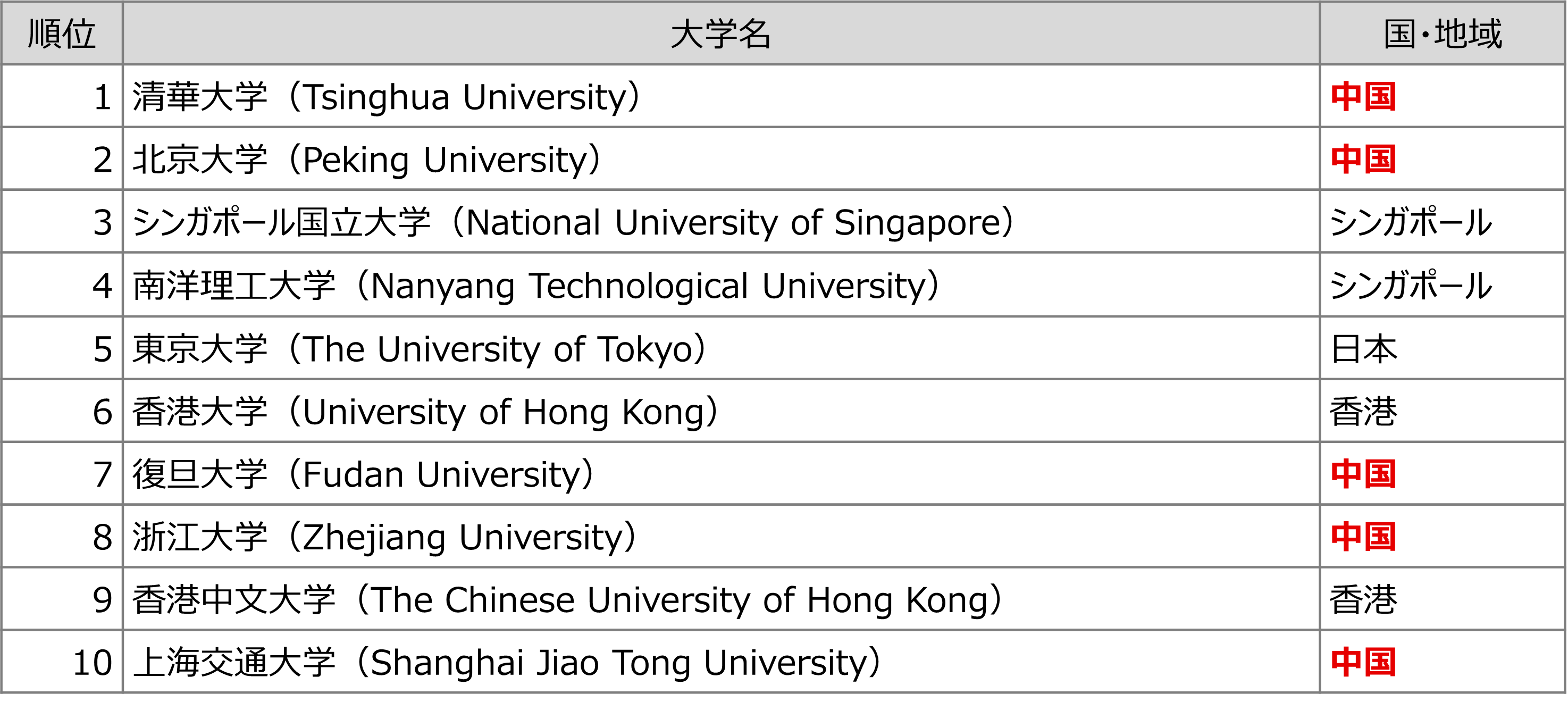

- はい。たとえばTHE アジア大学ランキング 2025では、上位10校のうち半数以上が中国の大学です。清華大学や北京大学はアジアでもトップクラスの評価を受けています。

- 明賀:

- 就職市場でも、やはり学歴偏重が根強いのですか?

- 施:

- そうですね。たとえば大手企業の新卒採用では、『985』や『211』大学の卒業生が8割を占める例もあります。スキルよりもまずは学歴。その結果、多様な人材が評価されにくくなり、イノベーションが起きにくい社会構造になっています。

- 明賀:

- 保護者の負担も相当では?

- 施:

- ええ、塾や習い事への出費は家計の3割以上にのぼります。高所得層では、教育支出が家計の5割を超える家庭もあります。収入に余裕がある分、選択肢が増え、教育に多く投じる傾向があるためです。親自身が不安の担い手でもあり、「周りがやっているからうちも」というプレッシャーに常にさらされています。

- 明賀:

- 学生への影響も深刻そうですね。

- 施:

- 勉強の目的が「知識や真理の探求」ではなく「順位争い」にすり替わっていて、睡眠不足や運動不足、精神的なストレスが広がっています。ある調査では、学生の4人に1人が不安を抱え、その8割が学業ストレスによるものです。

- 明賀:

- 一昔前の日本のような「受験地獄」を、中国は繰り返しているのかもしれませんね。

- 施:

- それでも「内巻」から抜け出すのは容易ではありません。自分だけが止まると「取り残される」感覚に襲われるからです。でも本当に必要なのは、多様な才能が認められ、子どもたちがのびのび育てる社会だと、私は信じています。

- 明賀:

- 今日のお話を聞いて、「何のために頑張るのか」を見失ってしまう怖さを改めて感じました。

- 施:

- こちらこそありがとうございました。今後も引き続き「中国の今」をお届けしていきますので、よろしくお願いします。

高考受験者数の推移

出所:大学生必備網より筆者作成

THE アジア大学ランキング 2025(上位10大学)

出所:Times Higher Education(THE)「Asia University Rankings 2025」より筆者作成

(2025年9月)