シンガポールの医療受け入れ体制について

シンガポール駐在員事務所

大西 弘城

シンガポールは、4月7日よりサーキットブレーカーと呼ばれる厳しい活動制限を行っていましたが、新型コロナウィルス感染者数の減少を受けて、6月18日よりほぼ全ての経済活動の再開が認められるフェーズに移行しました。それまでは食品や医薬品の販売のみ店舗営業が認められていましたが、すべての小売店の営業が可能になりました。また飲食店も店内での食事が認められるなど、ソーシャルディスタンスを保つことが前提ではありますが、徐々に日常を取り戻しつつあります。

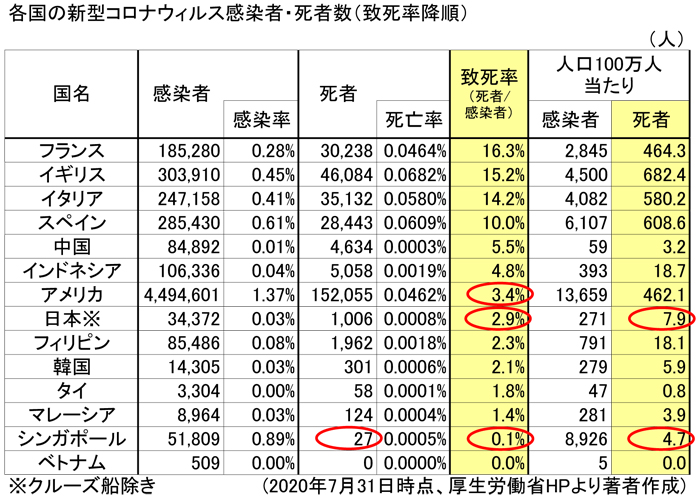

7月31日時点の累積感染者数は、51,809名と人口570万人の小国にしては非常に多い水準です。しかしながら、死者は27人で、致死率は0.1%と日本の2.9%、アメリカの3.4%よりも低く、先進国の中では最低レベルです。人口100万人当たりの死者数でも、シンガポールは4.7人で、日本の7.9人よりも少なく、被害が深刻な欧米諸国と比べると桁が2つ違います。もともとの貧困層が少ないことや感染者の90%以上を若い外国人出稼ぎ労働者が占めることが要因にあげられますが、ここで特筆すべきはシンガポールの「症状に応じた複層的な医療受け入れ体制」です。

シンガポール政府が最も力を入れているのが、医療崩壊を防ぐことです。医療機関で感染者が出ると、クラスター化する恐れがあり、その結果医療機関の機能は麻痺してしまい、本来は助かるはずの患者を救うことができなくなります。政府は初期の段階から、感染者のトレースと検査を徹底的に行い、症状に応じた感染者の受け入れ体制を整備してきました。早期発見と厳格な隔離措置により軽症者や無症状患者からの二次感染を防ぐとともに、リスクの高い患者に対しては、いち早く治療に着手することによって重症化を防ぐことができます。

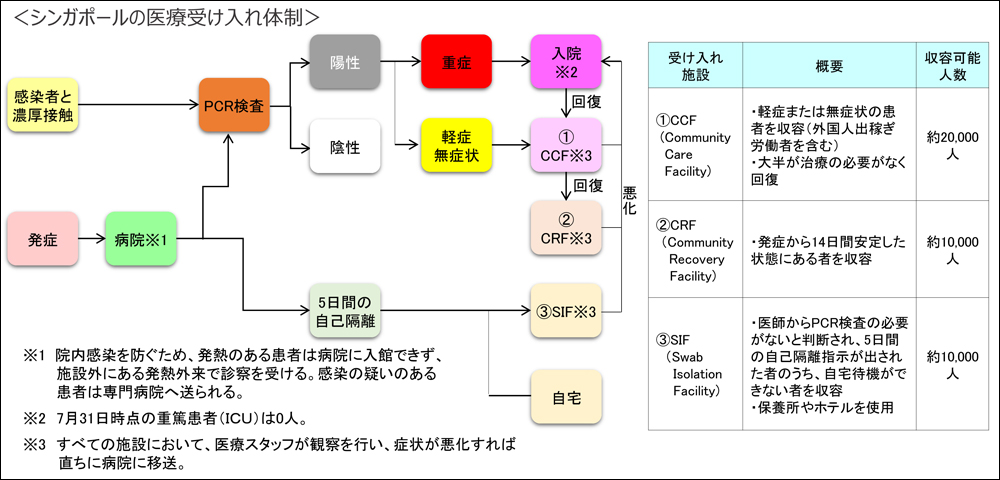

シンガポールの医療受け入れ体制をまとめたものが下の図です。感染者と濃厚接触の疑いのある者は病院以外の指定施設でPCR検査を受けます。また発熱等の症状のある者は、院内感染を防ぐため病院に入館できず、施設外にある発熱外来で診察を受け、必要に応じてPCR検査を受診します。その後は症状に応じて、(1)入院、(2)受け入れ施設に収容、(3)自宅待機となります。そして受け入れ施設には以下の3つがあります。

- ① コミュニティケア施設(CCF: Community Care Facility)

軽度または無症状の感染者のほとんどは最小限のケアで回復するため、CCFに入所します。ただし、症状が悪化した場合はすぐに病院に搬送できるよう、健康状態は24時間体制で厳格に管理されています。 - ② 回復施設(CRF: Step-down Community Recovery Facility)

発症から14日間安定した状態にある患者の場合、病状が悪化する可能性は低く、一般的にそれ以上の医療的ケアを必要としません。このような患者はCRFに移送されます。 - ③ スワブ隔離施設(SIF:Swab Isolation Facility)

診察を受けたものの状態が良好で、医師からPCR検査の必要がないと判断された場合、5日間の自己隔離指示が出されます。このような患者のうち、自宅待機ができない者はSIFに収容されます。

重要なのはすべての施設において、医療スタッフが日々観察を行い、症状が悪化すれば直ちに病院に移送される体制が整っている点です。こうした複層的な医療体制が効果的に機能したことで、死者数の抑制につながったものと考えられます。人口が少ないコンパクトな国だから可能であると言えばそれまでですが、とことんまで合理性を追求した結果であり、厳しい状況の中でも常に最善の道を進もうとするシンガポールの底力を感じました。